テーマ:組織活性化を考える

要旨:職場の活性化、CSの課題、経営統合の課題、これらの課題はそれぞれが独立しているものでなく全て連鎖している。職場の活性化を中心に置いて、人材開発担当の立場から考えをまとめてみた。

目次

1.手を焼く部下をどうマネジメントするか

2.win−winの関係が重要

3.X理論でなくY理論で

4.衛生要因でなく動機付け要因で

5.望ましい組織とは

6.人材開発担当として60期の課題

1.手を焼く部下をどうマネジメントするか

NHKテレビの「ご近所の底力〜手を焼く部下を何とかしたい」によると、40代以上の管理職の職場での悩み事の半数が、「職場の人間関係」だという。指示しなければ動かない部下にいらだつ上司。立場をかさに着てガミガミうるさい上司にうんざりする部下。一杯飲んで腹を割って語り合う場を持とうとしても、若い人たちは参加してくれない悩み。職場の人間関係を改善し、業績を伸ばす組織をつくるにはどうしたらいいのか。

要は、年功序列で同じ会社に20年以上勤め、命令と管理で部下が動かせると考える団塊世代のコミュニケーション能力の欠如が、部下との信頼関係を阻害しているのです。指示待ち人間に、考える力を育て、意見を吐き出させる方法も思いつかない。社内顧客である部下が何を考え、何を求めているのかが把握できていないのです。

私はこの3年間、人材開発担当として社内研修をさせてもらい、いろんなプログラムを実行したが、その都度受講者に書いてもらう無記名アンケートからいろんな気付きを得た。59期の「目標管理のためのコーチング」の時には多くの好意的な感想の他に、「ビデオに出てくる部下のモデルは出来すぎている、もっと出来の悪い部下の事例を見たかった」という感想が出先営業に多かったが、これはまさしく前述のNHKテレビ「手を焼く部下を何とかしたい」に重なる状況にあるものと思う。

企業の消費者対応研究の権威である佐藤知恭氏は、顧客満足経営を具体的に展開するために必要な6つの要件をあげているが、その中に「リーダーシップの変貌〜サーバント・リーダーシップ」というのがある。要は従業員を使用人と位置付けた指示命令型の管理ではなく、事業遂行パートナーと位置付けて権限付与とコーチングによるマネジメントをしなさいということです。

世の中は「工業経済社会」から「サービス経済社会」へとパラダイムシフトしている。「肉体労働者のルーチンワークを命令と管理でマネジメントする時代」から「知識労働者の自主判断業務を権限付与してマネジメントする時代」へと変化している。

目標管理というマネジメント手法が生み出されたのも、コーチングが注目されるのも、そういう環境変化を反映している。顧客満足経営が言われるのも根っこは同じで、環境変化に起因してみな連鎖している。

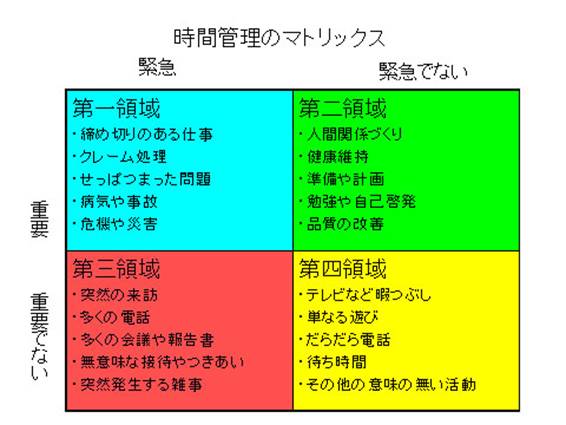

スティーブン・R・コヴィーはベストセラーの著書「7つの習慣」で図−1を使って、重要事項を優先するべきことを説いている。我々はえてして目先の仕事に捕らわれ、緊急事項である第1領域と第3領域に忙殺されてしまい、ふっと一息つくときには第4領域で無駄に時間を浪費してしまうという状況に陥りがちだ。

しかし緊急でないからと手がつけられない第2領域は本当は重要事項であり、しかも第2領域をきちんと実行することで緊急事項の発生を予めかなり抑制する事が出来る。

職場の活性化や部下育成の課題は、日頃からの人間関係づくりを始めとして第2領域に多くのヒントがあると感じる。

研修を通してそのようなことへの気付きを促し、伝統的なマネジメント手法からの脱却を促進したい。

図―1

2.win−winの関係が重要

スティーブン・R・コヴィーは、人間関係におけるリーダーシップの原則について図―2を用いてwin−winの関係が重要であることを説明しているが、これは組織の活性化にそのまま当てはまる考え方である。

|

|

|

図―2 勇気と思いやりのバランス |

|

|

勇気 |

高い←低い |

win−lose |

win−win |

|

lose−lose |

lose−win |

||

|

低い→高い |

|||

|

|

|

思いやり |

|

|

|

|

win−winを求める人は、高い勇気 と思いやりを持っている人である。 |

|

組織の活性化はwin−winの人間関係や風土から生まれる。誰かがwinする代わりに他者がloseするというのでは、決して活性化は無い。戦争の戦略はwin−lose。win−loseに協力は無い、椅子取りゲームであり、騙しあい、足の引っ張り合いだ。

経営の戦略はwin−winでなければならない。これは顧客満足にもそっくり当てはまる。顧客満足とは企業と顧客がwin−winの関係を作ることだ。そして顧客満足は従業員(社内顧客)満足から、品質向上も従業員満足が土台にあって実現できることである。従業員満足はwin−winの関係でないと実現できない。

そんな観点からすると当社の役職(資格)定年制はwin−loseになっている。ごく一部の理事以上の上級役職者だけが資格定年を免れるというのはwin−loseであり、それと引き換えに大部分のモチベーションを落とすというマイナスの相乗効果を作ってしまう。近いうちに廃止されるものと聞き及んでいるが、失敗策は早めに修正すべきである。管理職年俸制の相対考課はどうだろう?これもwin−loseになっていると思うのだが、どうでしょうか?切磋琢磨はwin−winの関係でなければならない。

3.X理論でなくY理論で

表―1 マクレガーのX理論とY理論

|

|

X理論 |

Y理論 |

|

人間観 |

・ 人は本来、仕事嫌いである。 ・ 人はあまり野心もなく、責任を回避し、何よりも安定を望む。 |

・ 人は本来、何かに貢献したいという欲求を持っている。 ・ 組織へ貢献する努力は報酬の量に大きく依存する。最大の報酬は尊厳や自己実現である。 ・ 人間は適切な条件下では、責任を受容するだけでなく、自ら進んで責任を求める。 |

|

管理手法 |

・ 指示命令 ・ 強制 ・ 統制 ・ 脅迫、罰 |

・ 自主、自律、自発性を尊重 ・ 育成、成長を促す ・ 目標による管理 |

|

意思伝達と決定 |

・ 一方通行のコミュニケーション(報告以外に下から上へのコミュニケーションは無い) ・ 決定はトップレベルだけで行われる。 |

・ 両面通行のコミュニケーション。 ・ 決定は各レベルで関係者を含んで実施される。 |

先人達が心理学的側面から、人間の活力のメカニズムとそれを利用したマネジメント手法を研究し、科学的に説明しているが、ここではマクレガー、ハーツバーグ、マズローの説を例に説明してみたい。

マクレガーは、労働者のタイプを2つに分けてそれぞれのマネジメント手法を説明し、それぞれをX理論、Y理論と呼んだ。

簡単にいうとX理論は、人間は本来仕事が嫌いで責任を回避したがり、従って労働者に対して強制や命令をし、統制し、指揮し、罰で脅さないと力を発揮しない。

逆にY理論は、人間は本来勤勉で自ら進んで問題解決に努力する。組織へ貢献するための努力の量は、報酬の量に大きく依存する。そして最大の報酬は尊厳や自己実現である。人間は、責任を持つことを拒まないばかりか、自ら新たな責任を求めることも多い、としている。

P・F・ドラッカーが提唱して今日日本の多くの企業が取り入れ、当社でも管理職に適用している目標管理は優れたマネジメント手法だと思う。ただし目標管理はそもそもY理論をベースに部下の自主・自律性を引き出して成果に結び付けようというものであり、X理論には馴染まない。ところが当社においては例えば部下に目標を一方的に押し付けるとか、そのあたりが整理されずに運用されているので、なかなか本来の機能を発揮できないようだ。

また目標管理に相対考課は馴染まない、本来的に絶対考課であるべきだ。相対考課によって一定数のwinとloseに従業員を分類することは健全な切磋琢磨ではなく、椅子取りゲームであり、協力的姿勢は失われ、冷淡な関係を作る。

自分が困っていれば他のメンバーが必ず助けてくれるから、安心して自分も困っている他のメンバーを助けてあげることができる、他のメンバーを信頼し、そういう自分自身に自尊の念を持つことができる。そんなwin−winの関係の組織であるべきだ。

4.衛生要因でなく動機付け要因で

表―2 ハーツバーグの衛生要因と動機付け要因

|

衛生要因(不満要因) |

動機付け要因(満足要因) |

|

あって当たり前、不足すると不満になるが、十分に満たしたからと言って満足には至らない要因。 |

やる気が出る、満たされれば満足する要因。 |

|

・ 賃金 ・ 会社の方針 ・ 管理、監督方式 ・ 仕事の安定、安全 ・ 作業条件 ・ 対人関係 |

・ 達成 ・ 能力、努力の承認 ・ 仕事そのもの ・ 責任 ・ 昇進 ・ 能力伸長 ・ 社会的地位 |

ハーツバーグは衛生要因と動機付け要因に分けて人のやる気のメカニズムを説明している。衛生要因は不満を最小にする程度に保証したうえで、動機付け要因を従業員に与えることに注力しなければいけない。

ここで注意しなければならないことは、賃金は衛生要因に分類されることだ。マクレガーのY理論においても、最大の報酬は尊厳や自己実現であるとしており、決して賃金ではない。成果主義にしろ何にしろ、人事制度はともすれば賃金による報酬処遇をすることが全てと勘違いしてはいけない。

世間では数千万円規模の年収を得ている人が所得隠しをして脱税事件を起こしたりしているが、要はお金がいくらあっても満足には到達できないということです。欠乏すると不満足になるが、充足したからといって満足には至らない、所詮、衛生要因でしかないのです。仕事の報酬として適切なのは、よりやりがいのある仕事です。

5.望ましい組織とは

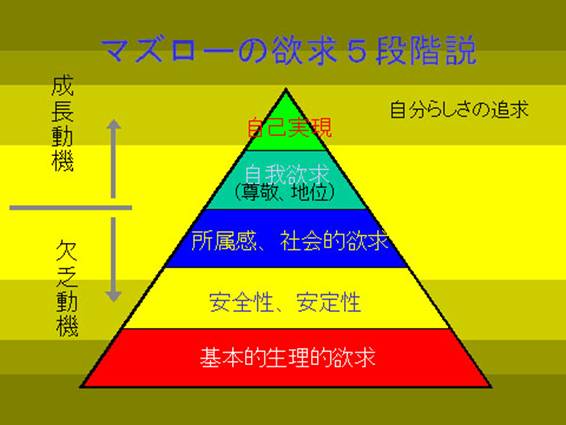

では望ましい組織になるために必要なことは、どんなことか?それは、マズローの欲求5段階説の全ての欲求を満たすことが、本人が希望し努力すれば可能な体制です。

図―3

望まない解雇や必要以上の叱責に恐れることもなく、集団から孤立させられることもなく、自分が貢献に参加できるポジションを常に与えられ、そして、組織の発展に貢献することに喜びを感じることができる体制です。そういう組織であれば、必要以上の管理、指揮、賞罰は不要です。組織の目標と方針を示すだけで、あとはきびしく管理しなくても、うまい具合に事が進むでしょう。

6.人材開発担当として60期の課題

集合研修は知識や技能の修得よりも「ものの見方・考え方」への気づきに有効だ。グループで討論しグループとして考えをまとめていく過程で、他者の発言に異質なものを発見したり、時には思わぬ自分自身を発見したりすることを通じて自身が変容する。

テーマは何であれ、グループ討論は相互のコミュニケーションを促進するばかりでなく、共通認識を形成する。そのことによって相互信頼関係が深まったり、連帯感が醸成されたりもする。そんな意味では職場の活性化、従業員満足、ひいては顧客満足につながる効果が期待できる。

過去3年間は管理職を対象に「考課者訓練」を中心に据えて「活性化」を意図した研修を展開したが、ひととおりの研修要素が出尽くしたので完結とした。

60期には出先営業を重点ターゲットに「CS研修」を実施したいと考えている。CSに関しては支店により部門により温度差など状況が異なるし、もともと強制して身につくテーマでもないので、出先からの希望に応じて実施したい。受講者は一般職から管理職まで混成で支店や部門単位のファミリー研修とする。

研修の狙いは、CSをテーマとして同じ部門の仲間達が討論を繰り返すことによりCSへの理解が深まるだけでなく、コミュニケーションが深まり、相互信頼関係が強化することによって、職場の活性化、従業員満足、ひいては顧客満足を促進することです。

「階層別研修」では6〜7月に実施予定の新任主事研修を、初めて三協・立山が合同で実施する運びとなった。これを足がかりに、今後は全ての階層別研修をS・T・STP・STHDの合同で実施する方向で考えていきたい。そのことにより異文化の融合、統合のシナジー効果の促進を狙います。

人材開発担当の立場で社員研修を通じてその効果を発揮し、職場の活性化、従業員満足と顧客満足、更には経営統合のシナジー効果に貢献していきたいと考えるところです。

参考文献:

「7つの習慣」 スティーブン・R・コヴィー著 キングベア-出版

215ページ(図−3)、322ページ(図−1)

「顧客ロイヤルティの経営」 佐藤知恭著 日本経済新聞社

46〜57ページ、127ページ

「通信教育 部門全員参加のCS基本」 産業能率大学・・・引用なし